藩政時代から受け継がれてきた、さんさ踊りの起源は、三ッ石伝説に由来しています。

その昔、南部盛岡城下に羅刹鬼(らせつき)という鬼が現れ、悪さをしてあばれておりました。困り果てた里人たちは、三ッ石神社に悪鬼の退治を祈願しました。神様はとの願いを聞き入れて悪鬼をとらえ、二度と悪さをしないよう誓いの証とし誓い内の大きな三ッ石に鬼の手形を押させました(これが岩手の名の由来だと言われています)。

鬼の退散を喜んだ里人たちは、三ッ石のまわりをさんささんさと踊りまくったのが「さんさ踊り」の始まりだと言われています。 (盛岡さんさ踊り振興協議会HPより)

威勢のいい掛け声と花笠太鼓の勇壮な音色。 華やかに彩られた山車を先頭に、艶やかな衣装と紅花をあしらった笠を手にした踊り手が、 山形市のメインストリートを舞台に群舞を繰り広げます。

現在では東北四大まつりの一つとして全国に知られるようになった、 山形の真夏の夜を彩る、華麗なまつりです。(山形花笠まつり公式ホームページより)

NPO法人千葉よさこい連絡協議会を母体に活動するよさこい鳴子踊りのチームです。千葉にとどまらず県外のお祭りやイベントにも積極的に参加し幅広い活動をしてます。

(北海道札幌のYOSAKOIソーラン祭り、茨城県大子町常陸国よさこい、新潟総踊り、朝霞の彩夏祭、お台場ドリーム夜さ来い等)よさこいを通じて地域の活性化、まちづくりを理念とし、その過程で出会った感動や人々の温かさを胸に刻み豊かな心をはぐくむ体制作りを目指してます。

(CHIよREN北天魁ホームページより)

400年の歴史を持ち世界にもその名を知られる阿波おどり。その起源については、いろいろな説があります。 盛んに踊られるようになったのは、徳島藩祖・蜂須賀家政が天正14年(1586年)に徳島入りし、藍、塩などで富を蓄積した頃からといわれ、

その後、藍商人が活躍し、年を重ねるごとに阿波おどりを豪華にしていきました。

そこから阿波おどりは市民社会にも定着し、自由な民衆娯楽として花開き、 特に戦後は復興の象徴として目ざましく発展していきました。 このような歴史を経て、阿波おどりは今では日本を代表する伝統芸能として世界にも知られるようになっています。 (徳島県観光情報サイトより)

Grupo Misto Quente は、東京近郊を中心に活動するサンバグループです。リオのカーニバルを目指す精鋭メンバーで構成される。

メンバー全員渡伯経験を持ち、ブラジルでのカーニバルやショーへの出演経験も豊富。 本場さながらの演奏・衣装・ダンスを華麗に再現。 東京近郊を中心に活動中。

チームカラーは緑と白。 (ミストケンチホームページより)

「鳥取しゃんしゃん祭」の中核をなすのは『しゃんしゃん傘』を使った一斉傘踊り。

「鳥取しゃんしゃん祭」で使われる『しゃんしゃん傘』は元になった鳥取県東部の伝統芸能「因幡の傘踊り」の傘を1回り小さくして誰でも踊れるようにしたもので、竹で組まれた骨組みに和紙を張って赤・青で塗り金銀の短冊で飾られます。

骨の中ほどには鈴が取り付けられ、踊りの要所で「しゃんしゃん」と鈴の音が響きます。(鳥取しゃんしゃん祭公式サイト)

「博多どんたく」は、治承3年(1179)に始まったと筑前国続風土記(貝原益軒著)に記されている「松ばやし」をその起源とする凡そ830年余の伝統行事である。

筑前国続風土記には、『平安時代、京都御所の正月、宮中参賀の行事が地方に伝わり、この博多では源平時代のち冶承3年(1179)、正月15日、松囃子を取行う…』とある。

以来、祝いあう行事をシャレッ気の多い博多町人が発展させたものである。(福岡市民の祭り 博多どんたく港まつりHPより)

「長崎くんち」は長崎の氏神「諏訪神社」の秋季大祭。 寛永11年(1634年)、二人の遊女が諏訪神社神前に謡曲「小舞」を奉納したことが長崎くんちの始まりと言われています。

以来、長崎奉行の援助もあって年々盛んになり、さらに奉納踊には異国趣味のものが多く取り入れられ、江戸時代より豪華絢爛な祭礼として評判だったそうです。この奉納踊は、国指定重要無形民俗文化財に指定されています。(長崎くんち

<長崎伝統芸能振興会>より)

仙台のすずめ踊りは、慶長8年(1603)、仙台城移徒式(新築移転の儀式)の宴席で、泉州・堺(現在の大阪府堺市)から来ていた石工たちが、即興で披露した踊りにはじまるといわれています。 (仙台すずめ踊り連盟HPより)

本土の盆踊りにあたる沖縄の伝統芸能のひとつで、主に各地域の青年会がそれぞれの型を持ち、旧盆の夜に地域内を踊りながら練り歩く。

一言で「エイサー」と言ってもその形態はいくつかに分類され、現在ほとんどの青年会が、大太鼓、締め太鼓を中心とした「太鼓エイサー」であり、沖縄県中部が最も盛んな地域と言われている。

その中でも旧与那城町、旧勝連町で見られるエイサーは「パーランクー」という方張りの太鼓を用いたエイサーがほとんどで、締め太鼓とは違った雰囲気を醸し出す。(沖縄全島エイサーまつり実行委員会オフィシャルサイトより)

竿燈まつりは、真夏の病魔や邪気を払う、ねぶり流し行事として宝暦年間にはその原型となるものが出来ていたという。

現在残っているもっとも古い文献は、寛政元年(1789)津村淙庵の紀行文「雪の降る道」で、陰暦の7月6日に行われたねぶりながしが紹介されている。このときにはすでに秋田独自の風俗として伝えられており、長い竿を十文字に構え、それに灯火を数多く付けて、太鼓を打ちながら町を練り歩き、その灯火は二丁、三丁にも及ぶ、といった竿燈の原型が記されている。(秋田市竿燈まつり実行委員会公式WEBサイトより)

青森ねぶた祭は、七夕祭りの灯籠流しの変形であろうといわれていますが、その起源は定かではありません。

奈良時代(710年〜794年)に中国から渡来した「七夕祭」と、古来から津軽にあった習俗と精霊送り、人形、虫送り等の行事が一体化して、紙と竹、ローソクが普及されると灯籠となり、それが変化して人形、扇ねぶたになったと考えられています。

初期のねぶたの形態は「七夕祭」であったのでしょう。そこに登場する練り物の中心が「ねぶた」と呼ばれる「灯籠」であり、七夕祭は7月7日の夜に穢れ(けがれ)を川や海に流す、禊(みぞぎ)の行事として灯籠を流して無病息災を祈りました。これが「ねぶた流し」と呼ばれ、現在の青森ねぶたの海上運行に表れています。(青森ねぶた祭

オフィシャルサイトより)

仙台七夕は、古くは藩祖伊達政宗公の時代から続く伝統行事として受け継がれ、 今日では日本古来の星祭りの優雅さと飾りの豪華絢爛さを併せ持つお祭りとして全国に名を馳せております。

七夕まつりは本来、旧暦7月7日の行事として全国各地に広まっていました。 仙台七夕まつりでは、その季節感に合わせるため、新暦に1ヵ月を足した暦である中暦を用い、現在の8月6日から8日に開催されています。

期間中は、仙台市内中心部および周辺商店街をはじめ、 街中が色鮮やかな七夕飾りで埋め尽くされ、毎年200万人を超える多くの観光客にお越しいただいております。(仙台七夕まつり協賛会より)

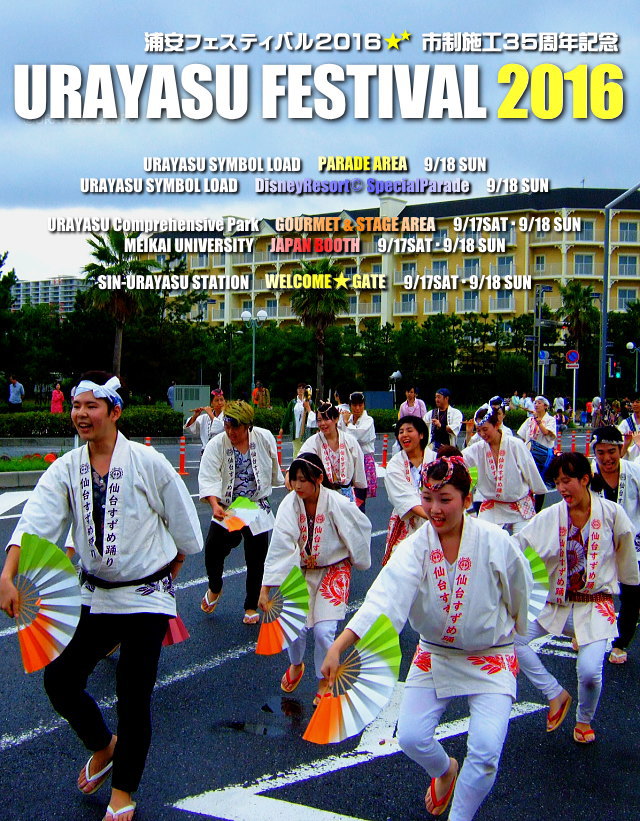

浦安フェスティバル2016日程浦安フェスティバル2016、2日間の

浦安フェスティバル2016日程浦安フェスティバル2016、2日間の パレードエリアを詳しくディズニースペシャルパレードや

パレードエリアを詳しくディズニースペシャルパレードや 総合公園エリアを詳しく昨年好評だった肉グルメエリアや

総合公園エリアを詳しく昨年好評だった肉グルメエリアや 明海大学エリアを詳しく日本伝統文化や観光PRなど

明海大学エリアを詳しく日本伝統文化や観光PRなど 新浦安駅前エリアを詳しくウエルカムゲートを始めとした

新浦安駅前エリアを詳しくウエルカムゲートを始めとした

特集 浦安三社祭2016日程や神輿のコースなどはもちろん

特集 浦安三社祭2016日程や神輿のコースなどはもちろん 浦安花火大会2016浦安花火大会の日程やアクセス方法

浦安花火大会2016浦安花火大会の日程やアクセス方法 浦安納涼盆踊り大会2016今年も開催!夏の風物詩

浦安納涼盆踊り大会2016今年も開催!夏の風物詩 浦安フェスティバル2016浦安に日本各地の祭が集結!

浦安フェスティバル2016浦安に日本各地の祭が集結! 浦安市民まつり2016浦安唯一の秋イベントを紹介

浦安市民まつり2016浦安唯一の秋イベントを紹介 エアレース千葉2016(浦安)今年も開催!浦安から飛行機が飛び立ちます。

エアレース千葉2016(浦安)今年も開催!浦安から飛行機が飛び立ちます。